Ausgabe 3 - 2017 enos mobile

Inhalt

Editorial

News

Phrasengenerator +++ Die Welt trinkt mehr - Frankreich leidet

Ortstermin

Troja an der Moldau +++ Die Füße im Wasser +++ Wein vom, pardon aus Winzer

Der Bergfex und sein Wein

Der Bergsteiger als Winzer: Reinhold Messner im Interview mit enos

Frauenpower am Douro

In Portugals Weinbau haben die Frauen die Macht übernommen. Was steckt dahinter?

Weinkauf in ... Paris

Brexit vor der Zeit

Zimmer mit Wein

Lehrreiches Alstervergnügen

Der ewige David

Shuki Yashuv ist ein Rebell. Bericht über den Winzer, der in seinem Betrieb nichts anfassen darf

Das weiße Sensibelchen

Sauvignon blanc, der lichtscheue Geselle

Kork - Die unendliche Geschichte

Das Ende des Korkschmeckers? Ja, aber es könnte schlimmer kommen

Ich war ein Weinberg

Was passiert, wenn die Natur im Weinberg die Herrschaft übernimmt

Flüssige Träume

Chianti mit Finesse +++ Sangiovese Superstar +++ Nobles aus Montalcino und Montepulciano

Hexen im Weinberg

Bis zum Ende der Aufklärung wurden in Europa Hexen verbrannt. Auch der Weinbau hat damit zu tun

News

Trumps löchrige Mauer +++ Glyphosat - Die unendliche Geschichte +++ In or out, that is the question

Ein perfektes Juwel

Mit Bardolino sieht man Arcimbaldo besser

Schwein im Wein

Roberto Serra und die verführerischen Düfte der Jugend

xxx

Editorial

Es war wohl die schrägste Reise zu Weingütern, die ich in meinen 40 Berufsjahren antreten durfte. Sie führte mich zunächst in die Judäischen Hügel nahe Jerusalem, um einen Helden der israelischen Armee zu fotografieren, der hier ein Weingut betreibt. Ein Weingut, in dessen Keller er selbst nichts anfassen darf, bei Strafe, seine Weine nicht mehr als koscher verkaufen zu können. enos-Autorin Agnes Fazekas erzählt die Geschichte von Shuki Yashuv in diesem Heft.

Anschließend wurde es noch entrückter. Die Wüste Negev, die sich praktisch von den Judäischen Hügeln bis an den Golf von Akaba erstreckt, war mein Ziel. Hier sollte es angeblich Weingüter und sogar eine offizielle Weinstraße geben. In der Wüste! Ein wenig durch Zufall landete ich schließlich inmitten einer Ansammlung von provisorischen Hütten und Containern. Hier machte ein Künstler Wein, der vor gut 20 Jahren entdeckt hatte, dass er von seiner Kunst nicht leben konnte. Mit dem Wein, und zwar mit richtig gutem, sicherte er sich ein zweites wirtschaftliches Standbein. Was es sonst noch an dieser Weinstraße zu sehen und zu erleben gibt, können Sie – wieder aus der Feder von Agnes Fazekas – in der kommenden Ausgabe von enos lesen.

Nur wenig später bot sich die Gelegenheit, mit Elisabeth Herrmann in Portugal das Geheimnis der Frauenpower am Douro zu lüften. Frauenpower in einer typisch mediterranen Machogesellschaft? Lesen Sie selbst, was unsere Autorin herausfand. Nicht minder spannend liest sich das Interview, das André Liebe mit dem weltweit berühmtesten Bergsteiger, Reinhold Messner, auf Schloss Juval führte, wo der „Bergfex“ seit vielen Jahren sein eigenes Weingut betreibt. Es waren ganz erstaunliche An- und Einsichten, die Liebe dem Kletterstar entlockte – obwohl das eine oder andere Detail vielleicht nicht immer ganz geschichtstreu anmutete.

Auch auf die leidige Korkproblematik kommen wir in diesem Heft wieder einmal zu sprechen. Wer glaubt, das Problem sei längst gelöst oder zumindest in absehbarer Zeit lösbar, der dürfte sich bald eines Besseren belehrt sehen. Jedenfalls deuten unsere Verkostungen der letzten Monate an, dass da eine Lawine auf die Weinindustrie zugerollt kommt, die weitaus gefährlicher sein könnte als alles, was wir bis dato unter dem Stichwort „Korkschmecker“ kennengelernt haben.

Besonders perfide: Der Konsument, der in Zukunft eine verdorbene Flasche aufmacht, wird vielleicht nicht mehr in der Lage sein, die Schuld dafür auf einen fehlerhaften Korken, also auf den klassischen Korkschmecker zu schieben. Stattdessen wird er glauben müssen, dass der Winzer sein Handwerk nicht oder nicht mehr beherrscht. Ob Ihnen das gefallen wird, liebe Erzeuger? Woran das liegt, wird nur eine umfangreiche wissenschaftliche Analyse des Phänomens klären können. Die aber scheint im Moment noch niemand in Angriff nehmen zu wollen.

Die Lust am Wein, liebe Leser, sollten Sie sich dadurch aber nicht verderben lassen. Schließlich gibt es seit Langem valide Alternativen zum Kork. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit dem aktuellen Heft auch wieder viel Lust am Lesen.

xxx

News

Phrasengenerator

Übersetzungen können richtig gemein sein, vor allem wenn sie die ursprüngliche Aussage verzerren und verfälschen. Das trifft auch auf die deutsche Paraphrase des Begriffs „phrase generator“ (deutsch eigentlich: Satzgenerator) als Phrasengenerator zu, obwohl diese böswillige Interpretation den Kern der Sache trifft. Der Satzgenerator, eine Internetseite (www.phra

segenerator.com) mit integriertem Zufallsgenerator, bildet beim Aktivieren durch willkürliches Kombinieren von Fach- und weniger fachlichen Begriffen Sätze, die dem ersten Anschein nach wohl sinnvoll sein sollen und dennoch vollkommen sinnfrei zustandekommen.

„Das Weingut Don Franciso bindet eindeutige Dinkelaromen und einen flüchtigen Nachgeschmack nach Rosenkohl in seinen 2008er Cabernet Sauvignon ein“, ist einer dieser per Zufall kreierten Sätze aus dem Kapitel „Wein“. Ein anderer: „Der 1995er Cabernet von Chateau Merde vermischt schimmlige Noten nach weißem Pfeffer mit einem wunderbaren Himbeeraroma.“ So etwas kommt Ihnen bekannt vor? Nun ja, bei der Lektüre mancher kommerziellen und nicht-kommerziellen Weinbeschreibung könnte einem tatsächlich der Verdacht kommen, dass die Autoren sich bei ihrer Lyrik von diesem Phrasengenerator helfen ließen.

Die Welt trinkt mehr - Frankreich leidet

Wenn die Entwicklung des Weltweinkonsums so weitergeht wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, könnte die große Weinbaunation Frankreich zu einem Land der Abstinenzler werden. Das suggeriert jedenfalls eine Studie, die anlässlich der jüngsten Bordelaiser Weinmesse Vinexpo von der Messeleitung vorgestellt wurde. Nach den von ihr zusammengestellten Zahlen ist der Weinkonsum der Grande Nation seit 1975 von etwa 100 Litern pro Kopf und Jahr auf inzwischen nur noch 47 Liter gesunken. Alleine seit 2001 betrug der Rückgang sage und schreibe 13 Prozent.

Das, obwohl der weltweite Konsum in den letzten Jahren insgesamt recht stabil war und 2016 sogar um 0,4 Prozent anstieg. Besonders unbeliebt waren bei den Franzosen die Rotweine – hier betrug der Rückgang in den letzten drei Jahren 12 Prozent –, während die Weißen deutlich weniger schlecht abschnitten und Schaumweine wie Rosés sogar zulegten.

Dass auch der chinesische Markt kein Eldorado mehr für französische Weine ist, dürfte die Erzeuger jenseits des Rheins kaum ruhig stimmen. Es ist richtig, dass die ersten nach China importierten westlichen Weine aus den Regionen Bordeaux und Burgund kamen. Mit dem Wandel der Konsumgewohnheiten im Reich der Mitte aber – weg vom reinen Prestigetrinken überteuerter Spitzengewächse, hin zu preiswerteren Alltagsweinen – hat sich auch das Panorama derjenigen Weinbauländer erweitert, die dort ihr Exportglück versuchen. Australien und Chile gehören zu den erfolgreichsten Anbietern, und inzwischen hat China sogar die USA als wichtigster Importeur australischer Weine überrundet.

Dagegen musste alleine COFCO, der im Wein-

import dominierende, staatliche Handelskonzern mit dem komplizierten Namen „Pinyin Zhōngguó Liáng Yóu Kòngg Youxiàn Gōngsī", seine Importe aus Bordeaux seit 2016 bereits um 50 Prozent herunterfahren.

xxx

Ortstermin

Troja an der Moldau

Ein Trojanisches Pferd wird man hier vergeblich suchen. Stattdessen gibt es in Troja ein Barockschloss. Eines, das sich der Graf von Sternberg im 17. Jahrhundert als Sommerresidenz bauen ließ. Troja ist nämlich in diesem Fall nicht die antike kleinasiatische Ausgrabungsstätte, sondern ein nördlicher Stadtteil der tschechischen Hauptstadt Prag, mit dem Stadtzentrum durch eine spektakuläre moderne Brücke verbunden, die Troja-Brücke.

Auch Weinberge gibt es in Troja; einer davon liegt direkt oberhalb des erwähnten Schlosses, den anderen suchte man lange Jahre ebenso vergeblich wie das legendäre Pferd. Dabei geht die Weinbautradition direkt hinter der Troja-Brücke und dem EZU, der elektrotechnischen Versuchsanstalt, wahrscheinlich schon auf das Jahr 1200 zurück. Karl IV., der Burgunderliebhaber, ließ hier Pinot noir setzen. 1870 wurde hier die erste pomologische und önologische Versuchsanstalt des österreichischen Kaiserreichs gegründet, und 1934 wurde das Land an private Immobilieninvestoren verkauft. Aus deren Bauplänen wurde jedoch nichts; die Weinberge verwilderten.

Erst vor einigen Jahren entdeckte Zdeněk Zilvar, Vinotheksbesitzer im Zentrum der Kapitale, den verlassenen Wingert, und in Zusammenarbeit mit dem Moselaner Weingut Max Ferd. Richter bepflanzte er die zweieinhalb Hektar Land mit Riesling und Pinot noir. 2021 oder 2022 rechnet man bei diesem deutsch-tschechischen Joint-Venture mit ersten Weinen, die in den Kellern der Versuchsanstalt gekeltert werden sollen. Zilvar hat dazu eigens ein Önologiestudium begonnen – an der kalifornischen Weinbauuni von Davis.

Die Füße im Wasser

Ausgerechnet Australien. Ausgerechnet der Kontinent, dessen größter Teil zu den trockensten Wüstengebieten weltweit gehört. Ein Jahrhundertereignis sei es gewesen, so die nationale und internationale Presse: Üppige Regenfälle hatten am Swan River im Westen des Kontinents Anfang des Jahres für Wassermengen gesorgt, die die Dämme sprengten und die umliegenden Weinberge des gleichnamigen Anbaugebiets überschwemmten.

Wasser ist im Weinbau Segen und Fluch zugleich. Zwar ist es vor allem für junge Reben ein unabdingbares Lebenselixir, aber wie beim fertigen Wein kommt es auch beim Wasser im Weinberg auf die Balance an. Ist der Wasserdruck im Boden zu hoch, so wird bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit Wasser an den Blatträndern von der Pflanze abgegeben. Ist der Wasserdruck im Boden zu niedrig, beginnt die Pflanze zu verwelken.

Deutlich gestört ist die Wasserbalance immer wieder nicht nur im trockenen Australien, das außer Exzessen in der einen oder anderen Richtung nicht viel zu kennen scheint, sondern auch an der Loire, wie hier in der Nähe von Saumur. Dabei schwappt nicht etwa, anders als am australischen Swan River, Wasser über die Ufer und überflutet die anliegenden Weinberge, vielmehr steigt der Grundwasserspiegel, bis das Wasser an der Oberfläche einen mehr oder weniger geschlossenen „See" bildet. Die Reben können diese gelegentlichen Überschwemmungen zwar überleben, der Traubenqualität aber sind diese „Füße im Wasser" wirklich nicht zuträglich.

Wein vom, pardon aus Winzer

Von der „regio Baiovariorum viniferax", dem weintragenden Land der Bajuwaren, wusste schon der Biograf des Wanderbischofs und Märtyrers Emmeram von Regensburg im siebten Jahrhundert zu berichten. Der aus dem französischen Poitiers stammende Christianisierer Emmeram war über Franken nach Regensburg gelangt, ob er aber mit der ihm angerechneten Charakterisierung Bayerns schon die aktuellen Weinberge zwischen Donau und dem Regensburger Vorwald meinte, ist nicht klar. Urkundliche Erwähnungen des Weinbaus im Regensburger Stadtteil Winzer etwa gibt es erst aus dem achten Jahrhundert.

„Baierwein", so die sicher nicht von Emmeram entlehnte offizielle Bezeichnung der Weine von der Donau, wird heute auf insgesamt vier – manche Quellen sprechen sogar von sechs – Hektar Rebfläche erzeugt. Das einzige, im Unterschied zu Franken und Schwaben „echt" bayerische, besser altbayerische Anbaugebiet hatte seit dem Dreißigjährigen Krieg ein eher klägliches Dasein gefristet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Leben an die Donauhänge zurück, und heute gibt es im kleinsten Weinbaugebiet Bayerns – dem nach dem Brandenburger Stargardland zweitkleinsten der Republik – sogar so etwas wie eine offizielle Weinstraße: die kleinste Deutschlands natürlich.Den einst hier vorherrschenden Elbling hat längst Müller-Thurgau ersetzt, und unter dem Namen eines hier stationierten römischen Soldaten, Salutaris, werden vom Regensburger Gartenamt sogar einige Flaschen Rotwein gefüllt. Die sind allerdings Bürgern der Stadt vorbehalten, die ihr 90. Lebensjahr vollendet haben. Ob’s dann mit 100 zwei Flaschen gibt?

xxx

Der Bergfex und sein Wein

von André Liebe

Reinhold Messner ist der wohl weltweit bekannteste Extrembergsteiger. Der bald 74jährige hat als erster Mensch alle Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen, darunter 1980 im Alleingang auch den Mount Everest. Im Juni 2006 eröffnete er das Messner Mountain Museum (MMM), welches das Werden und Vergehen der Berge, die Kulturen im Himalayagebiet und die Geschichte Südtirols in einem Museum vereint. Das auf mehrere Standorte verteilte MMM besteht aus dem Hauptsitz auf Schloss Sigmundskron bei Bozen, in dem das Verhältnis zwischen Berg und Mensch im Mittelpunkt steht, sowie fünf Zweigstellen, in denen Einzelthemen behandelt werden. Eine davon ist Schloss Juval im Vinschgau bei Meran; dort verbringt Messner mit seiner Familie auch die Sommermonate. Und dort begann er 1992 auf ausgewählten Steillagen sehr erfolgreich mit dem Weinbau: Die Weine von Castel Juval zählen inzwischen zu den besten Südtirols. André Liebe traf Reinhold Messner für enos auf Juval und entlockte dem vinophilen „Bergfex" erstaunliche An- und Einsichten.

enos: Wie ist das, hier oben, an einem so erhabenen Ort zu wohnen?

Messner: Wir leben ja nur im Sommer auf Juval, aber ich muss schon sagen: Es ist etwas Besonderes. Am meisten mag ich es, an einem lauen Abend mit Freunden im Freien zu sitzen und einen guten Wein zu trinken.

enos: Ist ja auch kein Wunder, wenn an diesem Berg überall Reben wachsen.

Messner: Aus heutiger Sicht schon. Aber als ich Juval gekauft habe, wurde hier nur ein wenig Obst angebaut. Als wir die total verfallene Burg sukzessive renovierten, stießen wir durch Zufall auch auf ein paar alte Reben. Für mich war das damals aber noch kein Grund, mit dem Weinbau zu beginnen. Das kam erst später, als zwei Bauernhöfe an den Hängen des Berges zum Verkauf standen. Da habe ich zugeschlagen, weil ich mir die Sicht nicht verbauen lassen wollte.

Als ich Juval kaufte, gab es nur etwas Obst

enos: Und dann kam Martin Aurich von der Südtiroler Versuchsanstalt in Laimburg.

Messner: Genau, der hatte Wind von der Sache bekommen und war von Anfang begeistert von den steilen Lagen, die, so erklärte er mir, sich optimal für den Riesling eigneten. Ich war zunächst skeptisch, auch weil ich mich in meinem Leben bis dahin nicht allzu intensiv mit Wein beschäftigt hatte. Aber Martin ließ nicht locker, bis ich ihm folgenden Vorschlag machte: Ich zahlte die Hardware, also Kellertechnik und Tröpfchenbewässerung für die Weingärten, und wenn er Erfolg hatte, baute ich einen neuen Weinkeller.

enos: Da waren Sie ja bald in der Pflicht, denn die Weine von Martin Aurich marschierten schnurstracks an die Spitze in Südtirol. Haben Sie diesen Deal jemals bereut?

Messner: Nein, weiß Gott nicht, es ist ja wirklich bemerkenswert, welche Anerkennung die Weine von Schloss Juval innerhalb kürzester Zeit erfuhren. Und wir hatten das Glück, dass wir hier mit dem Weinbau zu einer Zeit begannen, als in Südtirol große Aufbruchstimmung herrschte, die vor allem von kleinen Weingütern angefacht wurde. Dass die großen Kellereien dann nachzogen, war für uns der beste Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg waren.

enos: Haben Sie denn später die Entwicklung des Weinguts selbst beeinflusst?

Messner: Ich habe mich da immer sehr zurückgehalten und Martin Aurich freie Hand gelassen, er ist schließlich der Profi. Ich bin ja eher zufällig zum Wein gekommen und würde mich auch heute noch nicht als Experten bezeichnen.

enos: Sind denn nicht alle Südtiroler qua Geburt schon Weintrinker und später auch Weinkenner?

Messner: Naja, wenn ich an meinen Geburtsort Villnöß in den Dolomiten denke, da hat der Wein, obwohl dort gar keiner angebaut wird, immer eine Rolle gespielt. Ich erinnere mich noch gut, wie sehr ich als Kind von dem großen Weinkeller der Pfarrei beeindruckt war. Der Pfarrer wusste schon, was gut war. Bei mir aber war das anders, ich habe in meiner Jugend so gut wie keinen Wein getrunken.

Ich habe in meiner Jugend so gut wie keinen Wein getrunken

enos: Warum das?

Messner: Weil ich mich sehr früh für das Bergsteigen auch in extremem Umfeld entschieden hatte. Da musst du körperlich absolut fit sein und darfst dir keine Laster gönnen. Außerdem schmeckt Wein in großen Höhenlagen nicht, was vor allem mit dem niedrigen Sauerstoffgehalt dort oben zu tun hat. Das trifft übrigens auch auf Bier zu. Ich weiß noch gut, wie ich mich nach einer meiner ersten Expeditionen auf einen Achttausender auf ein Bier freute: Drei Wochen lang nur in Eis und Schnee und dann endlich wieder zurück im Basislager. Und was war das Ergebnis? Das Bier schmeckte einfach scheußlich. Nur beim Schnaps ist das anders, den kannst du aber bekanntlich nicht so einfach gegen den Durst trinken.

enos: Dabei spielt doch Wein gerade in der Geschichte des Alpinismus keine unbedeutende Rolle.

Messner: Das stimmt. In den Anfängen des Bergsteigens war Wein sehr wichtig. Vor allem die Engländer, die den Alpinismus in seiner professionellen Form begründeten, hatten am Anfang immer eine Flasche Wein dabei, die oben, auf dem Gipfel, entkorkt wurde. Bei der Erstbesteigung des Mont Blanc wurde sogar ein ganzes Fass mitgeschleppt, aus heutiger Sicht ist das natürlich völlig undenkbar.

enos: Vielleicht nicht undenkbar, aber zumindest sehr ungewöhnlich in der Weinwelt ist auch das Pachtverhältnis, das Sie mit Martin Aurich haben: Sie erhalten kein Geld, sondern Wein aus Ihrem eigenen Gut.

Messner: Ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, weil ich mit dem Weingut nie viel Geld verdienen wollte. Außerdem muss man einem so guten Weinmacher wie Martin Aurich auch die Möglichkeiten verschaffen, dass er von den Früchten seiner Arbeit leben kann.

enos: Aber ist das unterm Strich nicht doch sehr bescheiden?

Messner: So bescheiden auch wieder nicht, immerhin habe ich neun Geschwister. Wir sind also eine sehr große Familie, die sehr gerne zusammen feiert. Da wird natürlich Wein von Juval getrunken. Außerdem ist unser Wein auch ein hervorragendes Geschenk für meine vielen Geschäftskontakte. Da läppert sich übers Jahr eine ganz schöne Menge zusammen.

enos: Welche Sorte wird da am ehesten verschenkt?

Messner: Den Weißwein verschenken wir fast komplett.

enos: Warum das denn?

Messner: Ich bin kein Weißweintrinker.

enos: Und das, obwohl es von Castel Juval einen hervorragenden Riesling gibt?

Messner: Ich weiß natürlich, dass unser Riesling sehr gut ist und man bei jedem Schluck den Gneisboden schmeckt, auf dem die Reben wachsen. Aber die Roten sind mir persönlich einfach lieber, und außerdem mag ich es am liebsten, am Abend nur einen Wein zu trinken. Dafür darf es davon auch mal ein Glas mehr sein.

enos: Was trinken Sie dann am liebsten?

Messner: Ob Sie es glauben oder nicht: im Augenblick einen Primitivo aus Apulien. Mit den Franzosen kann ich weniger anfangen. Aber das ist wohl Geschmackssache.

Meine Frau lacht natürlich über meine Marotte

enos: Ihre Frau, die immerhin ausgebildete Sommeliere ist, nimmt das so widerspruchslos hin?

Messner: Oh ja. Sie lacht natürlich über meine Marotte, ist aber schon froh, dass ich mich mittlerweile intensiver als früher mit dem Wein beschäftige. Alles, was ich über Wein weiß, habe ich ihr zu verdanken. Was den Weingeschmack meiner Frau angeht, kann ich Sie im Übrigen beruhigen: der ist viel näher an Südtirol als meiner, sie trinkt nämlich am liebsten unseren Blauburgunder. Und der ist ja auch kein schlechter, der kommt im Weinführer „Gambero Rosso“ auf zwei „Gläser“.

enos: Das ist aber ein „Glas“ weniger als für Ihren Riesling.

Messner: Ich weiß, der ist mit seinen „2drei Gläsern“ im „Gambero Rosso“ an der absoluten Spitze in Italien, was aber nichts daran ändert, dass mir die Roten lieber sind.

enos: Worin liegt für Sie eigentlich der Reiz, ein Weingut gegründet zu haben?

Messner: Es ist einfach schön, ein Weingut zu haben und sich im Falle einer Krise zumindest in einem Teilbereich selbst versorgen zu können. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass der Wein ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kulturgeschichte ist ...

enos: … der in den vergangenen Jahrzehnten eine ungeahnte Entwicklung erfahren hat.

Messner: Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, den Europa seit den 1950er Jahren genommen hat, wuchs auch die Bedeutung des Weins im Bewusstsein der Menschen. Heute gehört Wein bei uns in allen gesellschaftlichen Schichten zum täglichen Leben. Leider sind wir hier mittlerweile aber anderen Einflüssen ausgesetzt.

enos: Wie meinen Sie das?

Messner: Nehmen Sie doch nur die Chinesen, die teuren Wein und mittlerweile auch viele traditionsreiche Weingüter kaufen – und zwar nicht aus Genussgründen, sondern als Statussymbol. Mit Investoren aus Russland und Indien verhält es sich ähnlich. Das führt meines Erachtens letztlich dazu, dass es für unsere Weinbauern immer schwieriger wird, mit diesen Entwicklungen auf dem Markt mithalten zu können.

enos: Aber die europäischen Winzer sind doch längst der Konkurrenz aus der Neuen Welt, aus Kalifornien, Australien und Südafrika ausgesetzt.

Messner: Das sehe ich genauso kritisch. Diese Länder wollen nämlich im Weinbau im Prinzip nichts anderes als unsere europäische Kultur haben. Sie möchten das transferieren, was wir über Jahrhunderte entwickelt haben.

enos: Das hört sich jetzt aber doch sehr kulturpessimistisch an.

Messner: Mag sein, und vielleicht sehe ich das auch ganz subjektiv und etwas streng. Aber das Schöne am Wein und am Weinbau ist doch die große Subjektivität, die diesem Thema innewohnt. Das beginnt schon bei der Beurteilung eines Weins, über den es viele verschiedene Meinungen geben kann. Auch der Weinmarkt ist sehr subjektiv geprägt, schließlich kann ich kein anderes landwirtschaftliches Produkt durch den Boden, auf dem Reben gedeihen, und meinen persönlichen Ausbaustil so sehr veredeln. Und was noch hinzukommt: Es reicht eine vergleichsweise kleine Fläche aus, um davon gut leben zu können. Wenn ein Winzer auf Topqualität setzt, braucht er dafür nicht mehr als viereinhalb Hektar.

enos: Gleichwohl wäre doch kein Winzer traurig, wenn er noch ein paar sehr gute Lagen dazubekäme.

Messner: Sicher nicht, aber in Südtirol stellt sich diese Frage kaum mehr, wenn man für einen Hek-

tar bis zu einer Million Euro bezahlen muss.

enos: Was bedeutet das für Schloss Juval?

Messner: Das wir so bleiben, wie wir sind. Ich würde sehr gerne noch ein paar hervorragend für den Weinbau geeignete Flächen gleich hinterm Schloss erwerben, aber die Bauern, denen der Grund gehört, haben weder Interesse am Wein noch an einem Verkauf. Und auf Flächen, die zwar uns gehören, aber im Halbschatten liegen, zweiklassige Weine anzubauen, lehne ich ab. Wir müssten dafür im Verkauf 10 Euro pro Flasche verlangen, was aber niemand bezahlen würde.

enos: Sie haben das Weingut mittlerweile an Ihren Sohn Simon übertragen, sind aber innerhalb der Familie Messner immer noch der führende Kopf, auch wenn es um den Weinbau geht.

Messner: Dass das Weingut jetzt meinem Sohn gehört, hat einen riesengroßen Vorteil: Simon hat die landwirtschaftliche Oberschule abgeschlossen und ist damit offiziell ein Bauer. Im operativen Geschäft des Weinguts ist mein Sohn aber noch nicht tätig, dafür ist er ein viel zu leidenschaftlicher Kletterer und Filmproduzent.

enos: Und was bedeutet das für die Zukunft des Weinguts?

Messner: Der Pachtvertrag mit Martin Aurich läuft noch gut fünf Jahre, ehe er in Pension gehen und nur noch als Berater tätig sein wird. Bis es so weit ist, hoffe ich, dass er bei meinem Sohn die Begeisterung für den Weinbau entfachen kann. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass mein Sohn viel Herzblut in die Sache steckt und im Weingut mehr tut als sein Vater, der es ja nur gekauft hat.

enos: Hat der ehemalige Weingutsbesitzer Reinhold Messner noch einen anderen Wunsch? Vielleicht den nach ein paar besonderen Weinen, die es sich noch zu trinken lohnen würde?

Messner: Da muss ich Sie enttäuschen. Ich weiß nicht so viel über Wein, als dass ich jetzt einzelne Etiketten aufzählen könnte, die ich noch gerne trinken würde. Ich bin in dieser Hinsicht sehr bescheiden. Ich trinke sogar den Wein, den es im Flugzeug gibt.

André Liebe hat in den letzten Jahren zahlreiche Geschichten für enos geschrieben. Der freiberufliche Journalist mit Schwerpunkt Kulinarik und Reise lebt und arbeitet in den oberbayerischen Voralpen.

xxx

Frauenpower am Douro

von Elisabeth Herrmann

In Portugal herrschen die Frauen. Wie in kaum einem anderen Weinbauland der Welt übernehmen sie am Douro, im Dão oder Alentejo schon seit Jahren die Weingüter,

gestalten diese in ihrem ganz eigenen Stil und führen sie zum Erfolg: bemerkenswert für eine Gesellschaft, deren Bild ansonsten noch fast vollständig von Männerherrschaft geprägt ist. Für die das Macho-Gehabe eines Cristiano Ronaldo typischer scheint als die matriarchalischen Züge manch asiatischer oder afrikanischer Gesellschaften. Elisabeth Herrmann fuhr jetzt für enos ins nördliche Portugal, um diesem scheinbaren Widerspruch auf den Grund zu gehen. Um das Land der Väter und die Weine der Töchter kennenzulernen.

Das Gebäude der Rua Visconde das Devesas von Vila Nova de Gaia ist in die Jahre gekommen: einst Wohnhaus wohlhabender Portweinbarone, später umgebaut zu einem Firmensitz. Im Eingangsbereich hängt, von den Jahren eingedunkelt, das Portrait des Gründers, Manoel Domingues Poças Júnior, eines ernst dreinblickenden Mannes mit gravitätischem Schnurrbart. 1918 legte der den Grundstein für die inzwischen bald hundertjährige Firmengeschichte. Poças Júnior ist eines der letzten Portweinhäuser in Familienbesitz. Jedoch, die Unscheinbarkeit täuscht. Eine kleine Tür führt in die Lagerhallen … und die sind endlos. Hunderte, vielleicht tausende Fässer stapeln sich hier. In der Luft liegt der Duft von Holz und Portwein. Kellergeruch.

Es ist früher Morgen. Draußen vor der Tür strahlt die Sonne am azurblauen Himmel. Hier drinnen dagegen scheint die Zeit stehengeblieben. Das sanfte Dämmerlicht erzeugt die Illusion eines ausklingenden Abends. Maria Manuel Maia führt uns in einen Raum mit holzgedrechselten Stühlen und einem Tisch, der aussieht, als hätten an ihm schon Generationen von Portweinhändlern um Preise gefeilscht. An den Wänden Regale mit Flaschen, die Etiketten erzählen von Zeiten, in denen die Kaufleute und Winzer noch Männer waren.

Das ist heute anders, zumindest seit Maria vor drei Jahren das Geschäft von ihrem Vater übernommen hat. Die Fässer in der Lagerhalle und rund hundert Hektar Reben im Douro. Seither sind nicht nur Herstellung und Vertrieb, sondern auch die Landwirtschaft Teil des Alltags der jungen Mutter. Die wirkt ernst, fast ein wenig blass in diesem Kellerlicht. Erst als die Sprache auf ihre Kindheit kommt, beginnen die Augen zu leuchten.

Man führte die Schweine zur Schlachtbank, Frauen arbeiteten im Haus, Männer draußen

Aufgewachsen ist Maria weit weg von Porto und Vila Nova im Tal des Douro, am Fluss, wo Menschen seit Jahrhunderten unter härtesten Bedingungen Weinreben kultivieren. Damals, als Maria noch ein Kind war, und die Welten von Männern und Frauen strikt getrennt, dauerte die Reise von Porto in die Douroregion einen ganzen Tag. In Marias Erinnerung ist das Douro ein in Hitze und Staub glühendes Land mit archaischen Ritualen. Man führte die Schweine selbst zur Schlachtbank, die Frauen wirtschafteten im Haus, die Männer draußen in den Weinbergen.

Dreißig Jahre später dauert die Fahrt in das Flusstal keine zwei Stunden mehr. Und Maria ist eine der renommiertesten unabhängigen Portweinproduzentinnen. Die Entscheidung, das Unternehmen des Vaters zu übernehmen, fiel ihr nicht schwer. Auch wenn der, wie sie mit einem kleinen Lachen gesteht, „sie den Löwen vorgeworfen hatte". Der Sprung ins kalte Wasser, direkt von der Universität hinein in die Weinberge und die gewaltigen Kellergewölbe, war nicht einfach. Landwirtschaft ist in Portugal eine Männerdomäne. Nur die „Tochter von" zu sein, reicht nicht aus. „Wir sind jung und hervorragend ausgebildet. Aber eines kann man dir nicht beibringen: Dass die Menschen dir vertrauen."

Maria Manuel Maia trägt zwei Seelen in ihrer Brust. Sie ist in Fontelas am Meer geboren, also keine Einheimische vom Douro, dem wilden grünen Tal mit seinen sanft geschwungenen Weinbergen und dunklen Wäldern, obwohl sie dort die endlosen Sommer ihrer Kindheit verbrachte. Sie ist ein „Stadtmädchen", und gleichzeitig fällt es ihr leicht, den „fato de macaco" anzuziehen, den unförmigen Arbeitsoverall der Landarbeiter, die sie mittlerweile vollständig akzeptieren: mit Sicherheit auch der Verdienst ihres Vaters Paulo, der ihr die Türen öffnete und nicht ohne Stolz bemerkt: „Aber durchgehen musste sie alleine."

Zwar ist immer noch die Mehrheit der portugiesischen Weinproduzenten männlich. Aber nicht nur Maria hat festgestellt: „Es bewegt sich etwas." Immer mehr Frauen studieren Önologie, im Bereich Vertrieb und Marketing ist das Verhältnis fast schon ausgeglichen. Dass sich ausgerechnet am Douro, in diesem einstmals hinterwäldlerischen Landstrich, eine sanfte Revolution zuträgt, hat viel mit der UTAD von Vila Real zu tun, der Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Seit 1987 kann man hier studieren; eine Zeitenwende für die Region, aus der die jungen Menschen bis dahin in die Städte geflüchtet waren.

Etwa zum Zeitpunkt der Gründung der noch jungen Hochschule wurde Sónia Pereira in einem kleinen Dorf in der Nähe von Pinhão geboren. Bis heute sieht die Hügellandschaft, durch die sich der Fluss grub, hier aus, als hätte ein Riese mit seinem Kamm die Terrassen gezogen. Bis in eine Höhe von 800 Metern wächst Rebe an Rebe. Doch nur wenige Familien konnten sich eine Quinta, ein Herrenhaus in den Weinbergen, leisten. Diesen Glücklichen gehört bis heute ein großer Teil der Weinberge. Zwar besitzt fast jeder, der hier lebt, ein Stück Land. Doch das ist aufgeteilt unter rund 21.000 Bauern, und nur ein Zehntel von ihnen hat mehr als acht Hektar.

Auch Sónia Pereira kann sich noch an die bittere Armut ihrer Kindheit erinnern, an die Zeiten ohne Elektrizität und fließendem Wasser. Und an den Exodus der jungen Leute. Was sollte die Jungen auch halten, wenn sie nicht zu den „happy few“ gehörten, die vom Weinanbau leben konnten? Arbeit gab es nur im Frühjahr und Herbst. Eine Zukunftsperspektive ließ sich vielleicht in Porto oder Lissabon aufbauen, aber im Douro? Die Universität änderte vieles.

Sónia ist eine kleine, kompakte Frau mit fast schüchternem Lächeln. Auf der Quinta Nova, bei einem der größten Weinproduzenten des Douro, arbeitet sie als Kellermeisterin. Quinta Nova ist ein Ort, an dem wohl jede Arbeit zum Vergnügen wird: Das alte Haupthaus mit seinen Ölbildern und Antiquitäten, die Terrasse, von der aus der Blick über das Tal bis weit hinunter zum Fluss geht, schlanke Zypressen, ein Blütenmeer aus Rosen und Oleander. Seit vier Jahren ist die Quinta auch ein Gästehaus mit Swimmingpool und Restaurant – und schon jetzt für die nächsten zwei Jahre ausgebucht. Hier, am Südrand des „Cima Corgo“, wird, man verzeihe den Ausdruck, Masse erzeugt. Vierhunderttausend Flaschen pro Jahr gehen in dreißig Länder. In hoher Qualität, aber mit ganz anderen Anforderungen, als sie ein kleines Haus stellen würde. Gleich vier Kellermeister arbeiten hier, zwei Frauen, zwei Männer.

Arbeit und eine Perspektive gab es in Porto und Lissabon. Aber im Douro?

Die Liebe zum Wein blühte noch in der Generation von Sónias Mutter im Verborgenen. Selbst jetzt, erzählt sie, ist ihr Beruf in der Familie ein Grund zur Diskussion. „Meine Mutter war schockiert, als ich Önologin wurde. Sie kommt aus einer Generation, in der Frauen nicht trinken durften, schon gar nicht außerhalb der eigenen vier Wände. Bis heute darf ich mir in ihrer Gegenwart kein zweites Glas einschenken.“ 1998 machte Sónia ihren Abschluss und blieb in der Gegend. Ein Gewinn für sie – und die Quinta. „Früher mussten wir unseren Wein zu Markte tragen, heute kommt der Markt zu uns. Es hat sich viel geändert. Ich wäre woanders nicht glücklich geworden. Ich brauche keinen eigenen Weinberg, um das zu machen, was ich wirklich will.“

Auch Sónias Chef ist eine Frau. Luisa Amorim leitet das Unternehmen und hat mit ihren weiblichen Führungskräften bisher nur gute Erfahrungen gemacht. „Das Geschäft gewinnt durch sie. Sie können PR. Sie können verkaufen. Und sie haben eine bessere Nase, schmecken viel mehr, finde ich. Frauen arbeiten härter. Sie sind enthusiastischer. Der Douro ist eben nichts für faule Leute.“ Das Letzte sagt sie mit einem Grinsen, um den Worten die Härte zu nehmen. „Der Typ dieses Landes ist eben hart. Wir haben Temperaturen zwischen Null und zweiundfünfzig Grad. Da braucht es Respekt für die Landschaft und die Natur, sonst geht man unter.“

Während im Stundentakt Touristen durch die Keller und zur Weinverkostung geschleust werden, erzählt Luisa von ihrer Familie. Die Amorims stammen aus Porto. Erst 2005 kauften sie die Quinta, weil Luisa sich in das Anwesen verliebt hatte. Von ihrem Vater hatte sie gelernt, neugierig zu sein und auf die Leute zuzugehen. Vor allem die älteren Männer waren sehr amüsiert, als mit einem Mal eine 27jährige vor ihnen stand und die neue Chefin sein sollte. Bis heute leitet der Vater die Finanzen, sie das Marketing.

„Es war nicht meine erste Wahl. Ich habe mich eher im Hotelmanagement gesehen. Aber dann …“ Sie denkt nach. Zweihundertfünfzig Jahre Familiengeschichte werden eine Rolle gespielt haben. Von der Korkfabrik zum Großgrundbesitz mit 120 Hektar Land. Der Aufbau dieser Quinta zu einem Vorzeigeobjekt, die Gästezimmer, mit denen Luisa ihrem Traum vom eigenen kleinen Hotel doch ziemlich nahe gekommen ist. „Die ersten drei, vier Jahre sind hart, aber dann ist es eine Freude.“ Nicht nur deshalb, weil sie mittlerweile als Chefin akzeptiert wird, sondern auch, weil ihr Konzept aufgegangen ist: Wein zum Erlebnis zu machen. Die fröhlichen Gesichter der Touristen, die jetzt wieder aus dem Keller auftauchen, geben ihr recht.

Frische Hitze, heiße Kühle liegt über dem Land, als wir nach endlosen Serpentinenstraßen, Haarnadelkurven und atemberaubenden Ausblicken in der Quinta do Vale Dona Maria ankommen. Im Gegensatz zur Geschäftigkeit der Quinta Nova ist dieses Weingut gerade dabei, aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen. Verantwortlich dafür ist kein Prinz, sondern eine junge Frau von fast elfengleicher Schönheit: Francisca van Zeller. Das Haupthaus aus dem Jahr 1620 befindet sich seit fünfzehn Generationen in der Familie und ist mit den dazugehörigen Kellern und Fermentierungsanlagen auf dem neusten Stand. Aber gleich nebenan verfällt aufs Romantischste ein altes Arbeiterhaus, in dem früher Traubenpflücker untergebracht waren. Orangenbäume, Oleander und Lilien duften. Der Anstrich blättert von der Tür, die Treppen sind überwuchert von wildwachsenden, blutroten Rosen. Eine Postkarten-Idylle mit traumhaftem Blick ins Tortotal, der in absehbarer Zeit auch Fremden zur Verfügung stehen wird. Francisca, 30, setzt nicht nur auf Wein, sondern auch auf Touristen, die genau das suchen: Die Nähe zum Echten, zum Authentischen.

Ich wollte immer hier arbeiten“, erzählt sie. „Ich bin hier aufgewachsen. Das war mein Garten. Erst als ich zehn Jahre alt war, habe ich erkannt, dass es auch Arbeit ist.“ Sie lacht. Francisca ist eine dieser jungen Frauen, die mit ihren Ankle-Boots, der Lederjacke und der hauchzarten Bluse auch in Portofino oder an der Croisette die Blicke auf sich ziehen würde. Doch in dem hübschen Mädchen steckt eine ambitionierte Geschäftsfrau.

„Das hier“, sie weist auf die angrenzenden Hügel, auf denen ihre Trauben wachsen, „ist eine Option auf die Zukunft. Definitiv hat sich hier etwas geändert. Es reicht längst nicht, die Tochter von dem oder dem zu sein. Man muss die Erwartungen übertreffen. Und es hilft, hier geboren zu sein. Die Region zu verstehen.“

2011 hat sie an der Seite ihres Vaters angefangen, den Verkauf im Weinguts zu übernehmen. „Frauen waren lange Zeit nur in der PR und im Verkauf aktiv, eher die sozialen Aufgaben rund ums Geschäft. Aber wir werden mehr. Und wir organisieren uns, das macht vieles leichter.“

D‘Uva heißt die Vereinigung portugiesischer Winzerinnen, fast alle aus der Gegend sind ihr beigetreten und bilden so ein Gegengewicht zu den Douro Boys, den männlichen Platzhirschen. Das Netzwerk hilft auch gegen die Einsamkeit. Francisca hat zwar eine Stadtwohnung in Porto, aber wenn viel zu tun ist, sind die Arbeitstage lang und die Nächte still. Bis zum nächsten Ort – in der Luftlinie keinen Kilometer entfernt – fährt man eine halbe Stunde über kurvenreiche Pisten. Sie hat ein Gästezimmer auf der Quinta, falls mal Besuch kommt. Aber sonst: keine Drinks, keine Partys. Sie ist nicht verheiratet. Der Mann, der eines Tages ihr Herz erobern wird, muss die Gegend genauso lieben wie sie.

Zu ihrem achtzehnten Geburtstag gab ihr Vater einem Weinberg ihren Namen. Dessen Wein, elegant wie seine Namenspatin, ist genau das, was Cristiano van Zeller seiner Tochter mit diesem Geschenk sagen wollte: ein „Versprechen auf die Zukunft“.

Vom Douro ins Dão, von den lieblichen, sanft geschwungenen Hügeln rund um Franciscas Quinta in die Region Beira, eine verwunschene Berglandschaft südöstlich von Porto, mit gewaltigen Felsvorsprüngen, weiten Tälern und dunklen Wäldern.

Als kleines Mädchen glaubte Julia di Melo Kemper an Riesen. Wer sonst auch sollte diese mannshohen Felsbrocken die Berge hinuntergerollt haben? Eine wilde Kindheit hat sie erlebt in den Terras de Azurara. Ohne Licht in einem vierhundert Jahre alten Haus. Wölfe streiften durch die Wälder, Schlangen versteckten sich im hohen Gras. Zusammen mit sechs Geschwistern tobte Julia durch die Gegend, an hohen Feiertagen versammelte sich die in die Hunderte gehende Verwandtschaft.

Aus dem wilden Mädchen wurde eine erfolgreiche Anwältin in Lissabon und São Paulo. Bis der Vater sie eines Tages fragte, ob sie sich vorstellen könnte, die Quinta de Cruzeiro zu übernehmen. „Aus jeder Generation wird eine Person ausgewählt, der man den Besitz anvertraut. Und plötzlich hatte es mich getroffen.“

Julia lacht, schüttelt den Kopf mit der langen Mähne. Sie trägt einen Cowboyhut, Wildlederjacke und Schlangenprint-Sneaker. Ein bisschen „wild girl“ steckt immer noch in ihr. Drei Jahre hat sie über das Angebot nachgedacht. Sie, der quirlige Stadtmensch, die erfolgreiche Karrierefrau, plötzlich mitten im Dão, dieser weltabgelegenen Gegend? Warum nicht die Brüder? Die Schwestern? Eine ist Ingenieurin, die andere Chemikerin. Beide besitzen eigene Firmen. Die Frauen der di Melos ließen sich noch nie ins Korsett der Geschlechterrollen pressen. Die Frage war nicht, ob Julia der neuen Aufgabe gewachsen wäre, sondern … ob sie es wollte.

Wir sitzen uns bei einem Touriga Nacional gegenüber, einem blutroten, kraftvollen Wein. Er passt gut zu dieser Frau, die man eher im VIP-Bereich des Coachella-Festivals vermuten würde als in Gummistiefeln im Weinberg. „Der Wein oben am Berg gräbt sich mit seinen Wurzeln durch bis zum Wasser. Durch Felsen und Stein. Genauso sind wir. In Portugal haben die Frauen es im Blut, für das zu kämpfen, was ihnen wichtig ist. Das Leben ist eine Herausforderung. Und der stellen wir uns.“

Es reizte sie, die alte Quinta mit neuem Leben und Sinn zu erfüllen. Bis zum Generationenwechsel hatte das Landgut Wein nur für den persönlichen Gebrauch produziert. Inzwischen kultiviert sie Tinta Roriz, Afrocheiro und Encruzado, alles streng biologisch. Sie ließ Eichenfässer aus Frankreich und moderne Stahltanks in das hundertfünfzig Jahre alte Hauptgebäude einbauen. Die Fundamente sind in Stein geschlagen, an manchen Stellen ragt die Felswand in den Raum. Zwei uralte Keller sind noch vorhanden. Tiefroter Weinstein blüht aus den Wänden der einstigen Betontanks. Julia streicht sanft über den rissigen Putz.

Diesen Keller hat mein Urgroßvater gebaut. Mein Großvater hat zum ersten Mal Zement benutzt. Und ich bin die Erste, die die Temperatur der Gärung übers Internet von Lissabon aus regelt. Agriculture in the 21st century.“

Bis heute pendelt Julia di Melo Kemper zwischen zwei Welten – der Hauptstadt und dem Dão. Frühere Generationen hatten diese Wahl nicht. Manchmal packt sie den Picknickkoffer, klettert auf einen der riesigen Steine und denkt an die Menschen vor ihr durch alle die Jahrhunderte, die auch schon am diesem Ort gesessen und ins Tal geschaut haben.

„Tradition ist wichtig. Aber noch wichtiger ist die Zukunft.“

Die Frauen in Douro und Dão haben das verstanden. Ihre Väter auch.

Elisabeth Herrmann ist eine der bekanntesten Krimi- und Drehbuchautorinnen der Republik. Für enos fuhr sie ins Dourotal und besuchte die Powerfrauen des portugiesischen Weinbaus.

xxx

Weinkauf in ... Paris

Brexit vor der Zeit

Seinen ganz persönlichen Brexit, seine Flucht aus Großbritannien, hat Tim Johnston schon lange hinter sich. Er wollte nur weg. Weg aus der Tristesse des Londoner Vororts, in dem er groß geworden war. Man schrieb das Jahr 1968, und er war mit Sicherheit nicht der einzige Jugendliche, der auf den Spuren Jack Kerouacs „on the road“ war. Johnston landete zunächst in Aix-en-Provence, wo er als lokaler Agent für einen englischen Wein-Versandhandel arbeitete. Gut zehn Jahre blieb er. Die Stadt, so sagt er heute mit leicht nostalgischem Unterton, war damals wirklich noch schön. Nach zwei weiteren Jahren als „régisseur“, als Betriebsleiter im Weingut eines Amerikaners, ging er nach Paris, wo er mit seinem Freund Mark Williamson die heute noch bestehende, legendäre Willi’s Wine Bar gründete.

1987 kam Juveniles dazu, die Reminiszenz der beiden an die Jugend, gleich um die Ecke von Willi’s zwischen Oper und Comédie Française gelegen. Anfänglich als Ladengeschäft und damit als Ergänzung zur Wine Bar konzipiert, wandelte sich der Charakter nach der Trennung der beiden im Jahr 1989. Juveniles wurde zu einem bodenständigen, kleinen Bistrot, das aber weiterhin Wein „über die Straße“ verkaufte.

Das ist auch heute noch der Fall, obwohl das „Bistrot“ inzwischen von Tims Tocher Margaux und ihrem Freund Romain als Restaurant geführt wird. „Terrine de campagne au porc“, „Queue de lotte“, „Magret de canard“, „Entrecôte française“, „Civet de sanglier“ weist die Karte aus – absolute Klassiker der bodenständigen französischen Küche. Vor allem Menschen aus der Nachbarschaft kommen jedoch weiterhin gerne vorbei, um ihre Weinration für den Tag mit nach Hause zu nehmen.

Dass Tim Johnston als ausgewiesener Rhône-Experte gilt, hat sich dabei auch über Paris hinaus herumgesprochen. Entdeckungen sind im Juveniles deshalb garantiert.

Juveniles Wine Bar

47 Rue de Richelieu

75001 Paris

www.juvenileswinebar.com

xxx

Zimmer mit Wein

Lehrreiches Alstervergnügen

Eigentlich ist das spätsommerliche Hamburger Alstervergnügen, eines der populärsten Straßenfeste der Hansestadt, rings um die Binnenalster beheimatet – zwischen Rathaus und Lombardsbrücke. Die weit größere Außenalster bleibt außen vor. Dafür findet dort, am Südostrand des großen Sees, eine ganz besondere Art lehrreichen Vergnügens statt: Das Hotel Bellevue lädt nämlich in Zusammenarbeit mit Sommelier Torsten Fenz immer wieder zu Weinseminaren, im Januar und Februar sogar zu ganzen Weinwochenenden.

Das Angebot, das man eher in Hotels der südwestdeutschen Weinbaugegenden erwarten würde, ist dabei ganz klassisch gestrickt: „Rotwein“, „Käse und Wein“, „Grundlagen“, „Deutschland“ und „Sensorik“ lauten die Themen, die den Wissbegierigen in den schönen Waterkantstuben des Bellevue-Restaurants nahegebracht werden.

Nein, das Bellevue ist keines der renommierten Fünf-Sterne-Häuser der Stadt, und vielleicht war gerade das der Grund, warum sich Fenz das Drei-Sterne-Superior-Haus für seine unterhaltsamen Vorträge aussuchte. Hier ist alles bodenständig. Hanseatisch-seriös sozusagen. Das seit 60 Jahren an dieser Stelle residierende Traditionshotel hat ja auch eine lange, bewegte Vergangenheit hinter sich. Im 19. Jahrhundert erstmals als Wohnhaus erwähnt, wurde das Gebäude zwischenzeitlich sogar als Bürohaus genutzt.

Neben den schönen Restaurantstuben bietet das Bellevue vor allem recht modern eingerichtete, wohnliche Zimmer, in denen, sofern sie zur Alster hin gehen, für Neugierige sogar ein Fernglas bereitliegt. Irgendwie auch ein Alstervergnügen …

Relexa-Hotel Bellevue

An der Alster 14

20099 Hamburg

www.relexa-hotel-hamburg.de

xxx

Der ewige David

von Agnes Fazekas

Shuki Yashuv gilt als Pionier und Rebell. Außerdem war der Israeli schon Diplomatensohn, Fallschirmjäger, Philosoph und Schreiner. enos-Autorin Agnes Fazekas fuhr in die Judäischen Hügel und besuchte den Winzer, der in seinem Keller unweit Jerusalems nichts anfassen darf.

Der Mann sitzt an einem schweren Bauerntisch, das Weinglas in der Hand, Geträller und Gezirpe in den Ohren. Er blickt über ein frühlingsgrünes Tal, in dem nur die bizarr geformten Arme der Kaktusfeigen verraten, dass wir im Nahen Osten sind. Es ist noch früh am Tag, aber der Wein ist gerade leicht genug. Den Tisch hat der Mann selbst gemacht, genauso wie den Rosé in seiner Hand, und auch der Boden unter seinen Füßen gehört ihm. Man könnte glauben, Shuki Yashuv lebte einen Traum.

Mit den Träumen aber ist das so eine Sache in diesem Land. „Ich hatte in meinem Leben nie Visionen“, stellt der 62-Jährige fest. Nur Alpträume habe er seit Jahrzehnten. Die Nächte ertrage er lediglich mit jeder Menge Pillen. „Irgendwie ist mein Hirn angekratzt“, murmelt er – und nimmt einen großen Schluck.

„Rosa“, Jahrgang 2015; Erdbeere auf der Zunge. Pfirsich fürs Auge. Als der Wein herauskam, runzelten die Kritiker die Stirn: Das sei doch kein Rosé. „Fuck you!“, sagt Yashuv langgedehnt – und schmeckt den Worten nach wie seinem Lieblingswein. Und schickt dann mit einem leichten Lispler hinterher: „Die Farbe ist so sexy. Ich bin froh, dass ich diesen Wein habe werden lassen, was er werden wollte.“

Ich gebe mir viel Mühe, nicht einzugreifen. Das ist ein Stück vom Himmel

Auch das Grundstück seiner Agur Winery lässt Shuki Yashuv werden, was es sein will. „Ich gebe mir viel Mühe, nicht einzugreifen“, sagt er: „Das hier ist ein Stück vom Himmel. Alles was danach kommt, kann nur Hölle sein.“ Das Gartentor in den Himmel steht offen, ein angedeuteter Pfad führt zu einem niedrigen Schuppen für die Weinverkostung, die Einrichtung hat er selbst zurechtgezimmert, davor staksen ein paar junge Rebstöcke.

Von seinem Lieblingsplatz am Tisch wirkt es, als ob der ungestutzte Rasen nahtlos ins Tal überginge: Das Tal von Elah. Irgendwo da unten hat der Rosé seinen Ursprung, eine Cuvée wie alle Weine der Agur Winery. Nicht weit von hier soll David einst den Riesen Goliath bezwungen haben.

Ein wenig sieht sich auch Yashuv als David, das merkt man schnell – er ist einer, der mit Fleiß gegen die Großen kämpft, gegen Bourgeoisie und Mainstream. Ist Großmaul und Feingeist zugleich. Goliaths hat er viele.

Shuki Yashuvs Vorfahren kamen 1920 aus Russland und Osteuropa nach Israel, geboren wurde er in Tel Aviv, wuchs aber in Brasilien, Mexiko und Österreich auf. Der Vater arbeitete als Abgesandter der Jewish Agency, und während er Juden aus Chruschtschows antisemitischem Regime am Eisernen Vorhang vorbei nach Israel schmuggelte, wuchs die Sehnsucht des Sohnes nach dem verheißungsvollen Land.

„Mein Vater war ein linker Sozialist, er glaubte nicht an Gott, aber er zwang mich, den Talmud zu studieren.“ Der Sohn sollte kein Ignorant werden, sollte wissen, woher er stammte. „Und das tue ich“, sagt Yashuv.

Shuki lernte nicht nur in fünf Sprachen zu parlieren, und wie es sich im Wien der frühen Sechziger im Dunstkreis des noblen Hotel Imperial wohnte oder welch unersetzliche Funktion ein Glas Wein für jede Art diplomatischer Beziehungen hat, sondern auch, dass der zionistische Traum, den die Generation des Vaters träumte, eine zutiefst sozialistische Vision war.

Dass in Herzls Utopie der „neue jüdische Mann“ und „die neue jüdische Frau“ die Erde dieses Lands beackern sollten, wie es ihnen über all die Jahrhunderte in Europa versagt gewesen war, als Juden in Kaufmannsberufe gedrängt wurden – und damit am Rande der Gesellschaft leben mussten. „Die Idee war, jüdische Bauern zu schaffen.“ Er kichert: „Aber auch Diebe, Huren … eben ganz normale Leute.“

Als der junge Shuki Yashuv nach Israel zurückkehrte, war es keine Frage, dass er für die Existenz dieser ganz normalen Gesellschaft kämpfen würde. Als Fallschirmjäger überlebte er 1973 nur knapp eine der heftigsten Schlachten des Jom-Kippur-Kriegs, und auch der erste Libanon-Krieg hinterließ Schrunden in der Psyche. Daher die Alpträume.

Seinen Idealismus verlor Yashuv dabei nicht, allerdings wuchs seine Verachtung für jede Art von Standesdünkel. Nach dem Abschluss in europäischer Geschichte und Philosophie an der Uni, begann er in Jerusalem als Schreiner zu arbeiten. Geschäftspartner und bester Freund des Diplomatensohns und Armeeveteranen war ein Palästinenser.

Ausgerechnet in Deutschland arbeiteten die beiden ihren eigenen Nahostkonflikt auf. In Köln stand eine große Möbelmesse an, und während Shuki Yashuv Angst vor seiner ersten Konfrontation mit Deutschland hatte, war der Freund das erste Mal überhaupt in der Fremde. Nach der Messe fanden sie sich in einer kalten Januarnacht alleine an einem Bahnhof wieder, verloren die Orientierung und stiegen in den falschen Zug. Dem weltgewandten Yashuv, der bisher die Reiseleitung übernommen hatte, wurde schwindlig und bange.

„Mir flimmerten Bilder von den Zügen in Nazideutschland durch den Kopf, ich hatte eine Panikattacke!“ Ausgerechnet der Palästinenser hielt ihm die Hand. Wieder in Jerusalem bat der den jüdischen Freund dann, ihn mit nach Yad Vashem zu nehmen, zur Gedenkstätte der Holocaust-Opfer. So weit, so Happy End.

Ich versuche, als Verrückter eine gewisse Normalität zu wahren, in diesem Land

Doch als der alte Freund vor einigen Jahren starb, bat sein Bruder Yashuv, nicht zur Beerdigung zu kommen. Die palästinensische Familie lebt in Ostjerusalem, nahe des Sperrwalls zum Westjordanland, in umstrittenem Gebiet. „Die politische Lage“, entschuldigte sich der Bruder. Es sei nicht gut, wenn ein Jude am Grab stehe.

Yashuv schwingt einen Arm um sich: „Ich versuche hier eine Insel zu sein, als Verrückter eine gewisse Normalität zu wahren in diesem verrückten Land!“ Er meint die Netanjahu-Regierung, die manipulativen Medien, rückgratlose Entscheidungsträger, über die er sich am liebsten mit seinen Kumpels aus dem alten Kampfbataillon aufregt, wenn sie ihn hier auf dem Weingut besuchen. Er flicht das deutsche Wort „Menschlichkeit“ ein, wenn er von den alten Soldaten spricht.

Als Winzer war Shuki Yashuv im Elahtal ein Pionier. Als er vor zwanzig Jahren mit seiner Frau Evelyn und zwei Töchtern die Stadtwohnung in Jerusalem gegen das Fleckchen Land in den Judäischen Hügeln eintauschte, da warnten ihn die Leute: Die fressen dich da unten!

Das Tal galt trotz seiner biblischen Bedeutung lange Zeit als der unattraktive Hinterhof Israels, die kleine Siedlung Agur –

vor deren Eingangsgatter Yashuv ein bescheidenes Häuschen hinstellte – als Abstellkammer für Juden aus dem Orient. Die Jüdische Einwanderungsbehörde hatte den Glaubensbrüdern aus dem Jemen und später dem Irak eines der seit 1948 verlassenen arabischen Dörfer zugewiesen. Bis heute stehen die „dunklen“ Misrachi-Juden im Schatten der „weißen“ Ashkenasi-Juden.

Und … wollten sie ihn nun fressen, den verschrobenen Ashkenasi aus Jerusalem? „Vorurteile sind falsch, böse – und unpraktisch“, sagt Yashuv knapp.

Heute gilt das Elahtal als Israels Toskana, bei Ausgrabungen wurde eine riesige, 2000 Jahre alte jüdische Weinkelter gefunden, und vor ein paar Jahren auf einer Tonscherbe die älteste hebräische Inschrift der Geschichte. Längst haben sich andere Winzer hier niedergelassen und locken am Wochenende die Städter aus Tel Aviv oder Jerusalem zur Verkostung in ihre Boutique-Weingüter.

Auch die Agur Winery bietet samstags Weinproben an. Allerdings ohne den Winzer. Um seine Kunden zu schützen, hat Yashuv einen Verkäufer eingestellt – die Kratzer im Hirn …

Denn so charmant Shuki Yashuv ist, wenn man ihn reden lässt, so ruppig kann er werden, wenn man ihn unterbricht oder ihm gar Ratschläge erteilt. Das Problem sei, sagt Yashuv, dass es eine der Grundeigenschaften der israelischen Mentalität ist, Ratschläge geben zu wollen. „Wieso haben Israelis keinen Sex auf der Straße?“, witzelt er. „Weil ständig jemand stehenbleiben würde, um Tipps zu geben!“

Erst letzten Schabbat ist es wieder passiert. Dabei war er nur schnell zum Gläserspülen in die Laube gehuscht. Da wagte es einer der Gäste, die Verkostungsfolge der Weine in Frage zu stellen! „Ich habe ihm gesagt, er solle sich verpissen.“ Shuki Yashuv schafft es, zugleich reumütig und selbstgefällig zu wirken.

Ein wenig schizophren fiel auch die Entschuldigung aus, die er heute vor dem Frühstücksrosé in seinem winzigen Büro verfasst hat. Sie endet mit den spitzen Worten: „...und dann gibt es sogar Tage, an welchen ich den Pudding eine halbe Stunde vor dem Hauptgang esse und mich dabei über das Gesicht meiner Mutter im Himmel amüsiere…“

Yashuv seufzt. „Viele Israelis leiden unter Kriegstraumata, und sie sprechen nicht darüber, so wie deutsche Großeltern ihren Kindern nichts vom Krieg erzählt haben.“ Erst vor Kurzem habe er begonnen, seinen längst erwachsenen Töchtern zu erklären, was es mit seinen cholerischen Ausbrüchen auf sich habe.

Man könnte meinen, der Winzer mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom therapiere sich selbst. Doch wenn es um seinen Wein geht, sind Yashuv, dem Handwerker, die Hände gebunden. Der einzige, der den Wein der Agur Winery anfassen darf, bevor der Korken in den Hals gepfropft wird, ist sein Mitarbeiter Daniel: „Gutes Herz, gute Hände, guter Kopf“, sagt der Chef. Vor allem aber: Daniel ist im Gegensatz zu ihm selbst religiös und wahrt den Schabbat.

Vor ein paar Jahren hat sich Yashuv nämlich wie die meisten israelischen Winzer dazu entschieden, nur noch koscheren Wein zu produzieren. Zu klein ist der israelische Markt, um auf die Gläubigen verzichten zu können. Selbst in hippen Restaurants in Tel Aviv, wo Schwein und Shrimps auf der Karte stehen, ist der Wein in der Regel koscher. Zumindest solange er aus Israel stammt. Und nicht nur ein „mediokrer Wein mit einem sexy französischen Namen ist“, wie Yashuv seinen Unmut über die „Provinzialität der Präferenzen“ seiner Landsleute ausdrückt.

Über das Reglement spricht er nicht gern. „Es sind Rituale, die sinnvoll sind – oder auch nicht.“

Damit die Flaschen der Agur Winery das Koschersiegel auf den Etiketten tragen dürfen, gilt es einige Regeln einzuhalten: Kein Wein darf von einer Rebe stammen, die ihr viertes Jahr noch nicht erreicht hat, im siebten Jahr muss der Weingarten brachliegen, und ein Prozent des erzeugten Weins wird zeremoniell weggeschüttet, um an den Zehnt zu erinnern, der den Hohen Priestern einst abgegeben werden musste.

Gern spricht Shuki Yashuv nicht über das Reglement, das die Kultur seiner Vorväter seinem Lebenswerk überstülpt. „Es sind Rituale, die sinnvoll sind – oder auch nicht.“ Wieso er kein Aufhebens darum machen will, erklärt er anhand einer typischen Yashuv-Anekdote: Vor zehn Jahren war er zu einem Sommeliertraining in Washington eingeladen. Israelischer Wein war damals für die Amerikaner Neuland. Bei der anschließenden Diskussionsrunde fragte einer: „Aber wie bewahrt ihr das Aroma, wenn ihr den Wein kocht?“ Er bezog sich dabei auf die vor allem in der jüdischen Diaspora existierende Praxis, den Weine vor dem Abfüllen kurz zu erhitzen. Damit blieb dieser auf dem Etikett zusätzlich als „mewuschal“ deklarierte Wein selbst dann koscher, wenn er von Nichtjuden ausgeschenkt wurde.

„Ihr Juden kocht doch den Wein.“ Da brannte bei Shuki eine Sicherung durch

Als Yashuv erklärte, dass ernstzunehmende israelische Weinmacher ihren koscheren Wein heutzutage keineswegs pasteurisieren, hieß es aus dem Publikum: „Doch, ihr Juden kocht den Wein!“ „Ihr Juden!“ Da brannte bei Yashuv eine Sicherung durch. Er antwortete: „Stimmt, und vor dem Pessachfest fangen wir katholische Kinder und mischen ihr Blut in unser Matzebrot.“ Sein amerikanisch-jüdischer Begleiter sei entsetzt gewesen. „Wir sind hier nicht in New York, die Leute glauben das!“

Wer in Israel Wein auf internationalem Niveau erzeugt, muss sich aber nicht nur mit Judentum oder Antisemitismus auseinandersetzen. Sondern, wie bei allem, was in diesem winzigen Land passiert, auch mit dem Nahostkonflikt.

Vielen israelischen Winzern wird vorgeworfen, dass sie es mit den international anerkannten Landesgrenzen nicht so genau nehmen, sprich: Dass sie von der Besatzung des Westjordanlands profitieren, indem sie ihre Reben dort setzen. Oder zumindest Trauben aus Siedlungsland zukaufen, das einmal Palästinensern gehörte. Shuki Yashuv, der linke Kriegsveteran, achtet sogar im Supermarkt darauf, keine Produkte aus den Siedlungen zu kaufen. Er möchte nicht nur eine Insel im Wahnsinn sein, sondern in der Landwirtschaft, im Weinbau, die gute alten Grundidee eines „humanistischen“ Zionismus wiederentdeckt sehen.

„Die Leute hier haben vergessen, worauf sich der Staat gegründet hat! Unsere Wirtschaft hat sich zu einem bösartigen Dschungelkapitalismus entwickelt. Das hat nichts mehr mit unserer sozialistischen Vergangenheit zu tun.“

Als Shuki Yashuv vor fünf Jahren eine Reise durch Argentinien machte, ist ihm der Geschmack an den dortigen Weinen vergangen, weil er sah, wohin der Reichtum aus den Weinbergen floss. „Die Argentinier haben sich an Ausländer und an die Korruption verkauft!“

Yashuv rollt die Augen bei der Vorstellung, dass auch Israels Wirtschaft auf dem besten Wege in solche Zustände ist. „Unser größter Feind ist nicht der Terrorismus, nicht der Islam, und schon gar nicht die Palästinenser – sondern die Korruption!“

Auch deshalb beugt sich der Querdenker den religiösen Regeln: „Ich habe beschlossen, ein Anti-Snob zu sein. So sehr ich die ultraorthodoxe, rechte Politik hasse, will ich, dass mein Wein keine weitere Kluft reißt, sondern eine Brücke schlägt.“

Ob ich Moby Dick gelesen habe? Er, Shuki, sei Kapitän Ahab. Der Waljäger, dem der weiße Wal ein Bein abriss. Er verschränkt die Hände, mit denen er den Wein nicht anfassen darf, auf dem Rücken und dreht eine Pirouette. „Ich bin immer noch der Kapitän auf diesem Schiff.“

Agnes Fazekas lebt seit dem Studium der Ethnologie und Neueren deutschen Literatur in Israel. Für enos berichtete sie aus der palästinensischen West Bank und aus Südafrika.

xxx

Das weiße Sensibelchen

von Thomas A. Vilgis

Es ist eine seltsame Rebsorte, ein merkwürdiger Wein: Sauvignon blanc, der Star von der Loire, seit langem in fast allen Teilen der Welt ansässig, ist merkwürdig zart besaitet: Wird er im falschen Anbaugebiet erzeugt, dann wirkt er oft unausgegoren, wird er zu lange im Glas geschwenkt, verschwindet nach und nach sein Duft, und wenn er dann schließlich zu lange am Gaumen „gebissen“, geschlürft und analysiert wird, verliert er auch geschmacklich sein Leben und sein Aroma. Ganz offenbar bringt Sauvignon blanc Weine mit Schwachstellen hervor, anders als etwa Riesling oder Silvaner. Deren Produkte sind und bleiben robust.

In diesem seltsamen Verhalten des Sauvignons liegt System. Sortenrein zeigen seine Weine, ganz gleich welcher Herkunft sie sind, zwei deutlich unterscheidbare Basisaromen: Zum einen eine gewisse Erdigkeit, die an grüne Paprika, Bohnen oder Erbsen erinnert, zum anderen dann Anklänge an schwarze Johannisbeeren, die bei dem Einen oder Anderen Assoziationen von Katzenurin wecken. Die beiden markanten Aromatypen sind nicht nur beim Verkosten die Schlüssel zum Verständnis der Sorte, sie erklären auch die Schwachpunkte ihrer Weine.

Der erdig-grüne Paprikaduft des Sauvignons stammt von einem Molekül aus der Gruppe der so genannten Methoxypyrazine, in diesem Fall vom 2-Methoxy-3-Isobutylpyrazin, das während des Traubenwachstums aus den Aminosäuren Glycin, Methionin und Valin in den Beerenschalen gebildet wird, und das nicht zufällig auch in den Schalen grüner Gemüsepaprika zu finden ist. Dieses Pyrazin hat einen extrem niedrigen Geruchsschwellenwert und ist damit sehr duftaktiv. Bereits wenige Nanogramm pro Liter können vom Menschen wahrgenommen werden.

Aber: Es ist auch genau dieses Methoxypyrazin, das deutliche Lichtempfindlichkeit zeigt und seine Struktur unter Lichteinfluss verändert. Bei diesem Prozess, der Photolyse, verändert oder verliert das Molekül seine geruchlichen Qualitäten. Fehlt diese Komponente des Duftspektrums dann aber, so kann das – wie eigentlich immer bei Aromamolekülen mit so niedriger Geruchsschwelle – zu einschneidenden Veränderungen des aromatischen Gesamteindrucks führen.

Auch der zweite charakteristische Duft des Sauvignon blancs erweist sich als sensorische Sollbruchstelle. Der angenehme Cassisduft, der von einer Schwefelverbindung, einem Thiol namens 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon ausgelöst wird, ist nach dem Öffnen und Ausschenken der Weine in der Nase und am Gaumen deutlich zu erkennen. Wird jedoch zu viel geschlürft, „gebissen“ oder „oral prozessiert“, dann vermischt sich der Wein mit Speichel. Das tut den schwefligen Geruchsstoffen nicht gut. Denn Speichel enthält nicht nur Wasser, sondern auch Proteine und Enzyme, die diese Thiole in Windeseile an sich binden und dadurch abbauen. Dann fehlt auch der Cassiduft, und der Wein ist nicht nur seinen aromatischen Charakter, sondern auch eine markante Komponente seines Nachhalls, der so genannten Länge los. Die oben erwähnten Methoxypyrazine, die sich in der dunklen Mundhöhle nicht mehr weiter verändern, klingen dagegen deutlich länger nach, aber eben als Solisten und nicht im Konzert.

Sauvignon blanc hat es daher nicht nur im Weinberg gern lichtarm, wo seine Trauben den Schatten hinter den Blättern der Rebe lieben. Er ist auch der perfekte Wein für schwarze Gläser und raschen Genuss der einmal geöffneten Flasche. Dann laufen seine beiden aromatischen Standbeine im Takt. Wenn Ihnen also ein Sommelier nächstens Sauvignon blanc für das Picknick oder den Lunch unter freiem Himmel vorschlägt, winken Sie dankend ab! Denn schon, wenn der Wein nur ein wenig zu früh ins Glas und damit an die Sonne kommt, verliert er sein würzig-grünes Gemüsepyrazin. Schnappt der Speichel ihm auch noch das Cassisaroma weg, ist es mit der Freude am guten Tropfen gänzlich vorbei.

Wichtig deshalb! Sauvignon blanc in hellen Flaschen, besonders wenn er schon länger im Regal des Händlers gestanden hat, lassen Sie am besten dort stehen, wo sie sind: im Regal.

xxx

Kork - Die unendliche Geschichte

von Eckhard Supp

Der Korkschmecker ist Vergangenheit. Aus und vorbei! Das jedenfalls will uns die Korkindustrie glauben machen. Triumphalismus pur. Und in der Tat: Wer professionell Weine verkostet, kann seit einiger Zeit einen Rückgang des typischen, muffig-modrigen Geruchs und Geschmacks feststellen, der einem Molekül namens 2,4,6-Trichloranisol, abgekürzt TCA, geschuldet war. Es machte in der Vergangenheit zwischen fünf und 15 Prozent der mit Naturkork verschlossenen Weine untrinkbar.

Dass die Wirklichkeit nicht ganz so glänzt, wie man es uns gerne einreden würde, erfahren wir seit geraumer Zeit im Rahmen unseren alljährlichen Wein-Challenges. Ja, die leicht zu erkennenden Korkschmecker sind seltener geworden, aber … Gerade in diesem Jahr und vor allem bei den Rieslingen – die Silvaner waren zu mehr als 95 Prozent mit Aluschraubern verschlossen – tat sich ein Problem auf, das uns in seiner Deutlichkeit überraschte. In den Vorproben war etwa die Hälfte der angestellten Rieslinge mit Naturkork verschlossen gewesen, die andere Hälfte mit Schraubverschlüssen oder Glasstopfen.

Bei der Schlussprobe dann, in der die besten Weine noch einmal verkostet wurden, bot sich ein unerwartetes Bild: Nur noch ein Viertel der Weine waren mit Naturkork verschlossen, drei Viertel mit Aluminium oder Glas. Merkwürdig vor allem, dass bei Betrieben, die zwei oder mehr Weine angestellt hatten, die einfacheren Gutsweine „unter Schrauber“ den Sprung in die Schlussverkostung geschafft hatten, die anspruchsvolleren, mit Kork verschlossenen Lagenweine dagegen nicht. Wie gesagt: das alles, ohne dass uns viele Korkschmecker aufgefallen wären.

Tatsache ist, dass Naturkorken wie eh und je den Geschmack von Weinen beeinflussen. Und zwar nicht positiv. Bei kräftigen, tanninbetonten Weinen mochte das nicht immer auffallen, bei delikaten Weißweinen wie den Rieslingen dagegen sehr.

Schon seit den 1980er Jahren experimentiert die Industrie mit einer Reihe von Verfahren, um Korken TCA-frei zu machen. Da wird gewaschen und getrocknet, sterilisiert und sogar mit Mikrowellen bestrahlt. Als modernstes Verfahren gilt die Behandlung des Korks mit Kohlendioxid, das unter Druck einen so genannten superkritischen, d. h. flüssigen und gasförmigen Zustand zugleich angenommen hat. Das Verfahren hat vor allem in der Produktion von Agglomeratkorken Einzug gehalten hat. Diese werden in der Regel aus kleinen Korkbröseln gepresst und eignen sich aufgrund der Kleinteiligkeit des Materials für den Einsatz des flüssig-gasförmigen „Reinigungsmittels“.

Dass dessen Anwendung aber eventuell ganz unerwünschte Folgen haben könnte, wurde uns im Frühjahr dieses Jahres bewusst. Beim zufälligen Probieren des Barolos eines der besten Erzeuger auf der Düsseldorfer Weinmesse ProWein notierten wir, dass dessen Duft fast nicht wahrnehmbar und flach, der Geschmack metallisch-klebrig war: kein Korkschmecker, aber dennoch abstoßend. Die Frage an den Aussteller, ob die Flasche in Ordnung sei, bejahte der und probierte den Wein selbst noch einmal.

Kurz darauf stellte er mehrere Etiketten bei unserer großen Barolo-Probe an. Unser Verdikt: alle Weine weit unter Niveau, wenn nicht sogar gänzlich untrinkbar. Beim normalen Verkosten mit Ausspucken war das Problem nur begrenzt wahrnehmbar. Richtig heftig wurde es, wenn man einen „echten“ Schluck nahm. Dann waren die Geschmackswahrnehmungen ab einem bestimmten Punkt wie abgeschnitten, nur ein dumpfes, fast anästhesierendes Gefühl blieb im Rachen hängen.

Woher das rühren könnte, hat der Weinhändler Cordes im Interview einer unserer letzten Ausgaben erklärt. Es scheint, dass die Behandlung des Korks mit superkritischem C02 zu einer Veränderung der Korkphenole führe, die anschließend auch den Wein „infizieren“. Sollte dem so sein, hätte der Weinbau ein Problem, das um einiges größer wäre als das der alten Korkschmecker. Dann wären nämlich nicht nur fünf oder 15 Prozent der mit Kork verschlossenen Flaschen betroffen, sondern im Zweifelsfall 100.

xxx

Ich war ein Weinberg

von Eckhard Supp

xxx

Flüssige Träume

Chianti mit Finesse

Das wird ja immer schöner! Nein, der Spruch ist diesmal nicht ironisch, sondern wörtlich gemeint. Der seit einigen Jahren feststellbare, qualitative Aufschwung in der Toskana hat inzwischen so gut wie alle Appellationen erfasst. Insgesamt 175 Rotweine konnten wir in den letzten Monaten in Florenz und Hamburg verkosten – darunter waren gleich fünf Traumweine und weitere vier, die mit etwas Reife noch dazu werden können: ein noch nie gesehenes Resultat.

Vor allem beim Chianti Classico lässt sich der Fortschritt und gleichzeitige Paradigmenwechsel feststellen. Während vor ein, zwei Jahrzehnten noch Cabernet-lastige Blockbuster die Szene beherrschten, hat sich inzwischen der Sangiovese wieder zu Wort gemeldet und steht – nach einer Passage, in der „elegant“ gelegentlich mit „dünn“ verwechselt wurde – für sehr finessenreiche Rote, denen Säure ihre Frische und Finesse, Tannine ihre Struktur und Eleganz verleihen. Hinzu kommt in guten Jahrgängen eine betörende aromatische Tiefe.

Ob dies nun wirklich die besten Chiantis sind, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Denn trotz der absolut hochrangigen Beteiligung fehlte eben doch immer noch der eine oder andere Erzeuger. Sei’s, weil er keine Lust hatte, sich mit anderen zu messen, sei’s, weil er schlicht vergaß, die Weine einzuschicken. Aber wie heißt es so schön: Wer nicht will, hat schon gehabt. Wer seine Weine nicht zur Verkostung anstellt, kann eben auch keinen Anspruch erheben, zu den Besten gezählt zu werden.

Die Top 10 des Chianti Classico

Fontodi (Panzano) – Vigna del Sorbo 2013 Gran Selezione

San Giusto a Rentennano (Gaiole) – Le Baroncole 2014 Riserva, 2015

Fattoria di Felsina (Castelnuovo Berardenga) – Vigneto Rancia 2013 Riserva, Colonia Gran Selezione 2012

Fonterutoli (Castellina) – Castello di Fonterutoli 2013 Gran Selezione

Rocca delle Macie (Castellina) – Riserva di Fizzana 2014 Gran Selezione, Sergio Zingarelli 2013 Gran Selezione

Barone Ricasoli (Gaiole) – Castello di Brolio 2013 Gran Selezione

Fattoria di Nozzole (Greve) – Giovanni Folonari 2013 Gran Selezione

Sangiovese Superstar

Bei der Kategorie der Roten außerhalb der Chianti-Classico-Appellation noch eine Selektion unter den hier präsentierten 20 Weinen vornehmen zu wollen, wäre uns wie ein Sakrileg erschienen. Die hier präsentierten Weine waren allesamt von einer schier unglaublichen Qualität. Dass die Solaias, Flaccianellos, Cepparellos und anderen Trinoros zur Weltspitze gehören, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Beeindruckend dagegen ist die Breite des Spitzenangebots, zu dem heute auch wieder rote Nobiles und vor allem Brunellos gehören.

Nicht nur beim Chianti Classico, auch bei den „Supertuscans“ schlugen sich Sangiovese-lastige und reinsortige Sangioveseweine ganz hervorragend. Die sorgfältige Rebenselektion der letzten Jahrzehnte trägt ihre Früchte, und die toskanische Starsorte straft all diejenigen Lügen, die immer noch behaupten, aus ihr könne man keine farblich überzeugenden, komplexen und langlebigen Weine keltern.

Wie elegant und gleichzeitig ausdrucksvoll die toskanische Spitze derzeit auftritt, fällt vor allem dann auf, wenn man sie mit den Topweinen anderer Regionen oder Länder vergleicht. Was früher doch recht oft als störende Säure moniert werden konnte, hat sich zu einem finessenreichen Lebenselixier der Weine gewandelt, die nicht nur technisch perfekt gemacht sind, sondern auch Individualität und Charakter zeigen.

Nobles aus Montalcino und Montepulciano

Auch die angestellten Brunellos boten ein großartiges Bild. Von den insgesamt zwölf verkosteten Weinen konnten wir sage und schreibe zehn mit fünf Sternen auszeichnen. Die Krise der Zeit des Merlot-Skandals, als viele Winzer noch glaubten, ihre Weine mit der französischen Sorte „aufpeppen“ zu müssen – auch Nero d’Avola und Cabernet waren diesbezüglich offenbar sehr beliebt – scheint definitiv überwunden.

Am erstaunlichsten war vielleicht, wie gut die Erzeuger der beiden vertretenen Nobile-Erzeuger in dieser Phalanx der Exzellenz mithalten konnten. Das kompensierte in gewisser Weise sogar die bedauerliche Tatsache, dass viele der besten Winzer aus Montepulciano es nicht für nötig hielten – oder nicht wagten? – ihre Muster zu unseren Verkostungen einzusenden. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, und vielleicht kommt der eine oder andere von ihnen angesichts dieses Ergebnisses für kommende Verkostungen doch noch auf den Geschmack.

Die 20 besten Supertuscans, Brunellos und Nobiles

Isole e Olena (Barberino) – Cepparello 2014

Fontodi (Panzano) – Flaccianello della Pieve 2013

Castello dei Rampolla (Panzano) – d‘Alceo 2011

Fanti (Montalcino) – Brunello Vallocchio 2012, Vigna Le Macchiarelle 2011

Fattoria di Felsina (Castelnuovo Berardenga) – Cabernet Maestro Raro 2013, Fontalloro 2013

Tenuta Trinoro (Sarteano) – Trinoro 2013

Marchesi Antinori (Firenze) – Solaia 2013, Guado al Tasso 2014, Brunello Vigna Ferrovia 2010 Riserva

Avignonesi & Capannelle (Montepulciano / Gaiole) – 50 & 50 2012

Sette Ponti (Stino Valdarno) – Orma 2014

Boscarelli (Montepulciano) – Nobile Il Nocio 2013, Sancta Catharina 2010 Riserva

Dei (Montepulciano) – Nobile Bossona 2011 Riserva

Il Carnasciale (Mercatale Valdarno) – Caberlot 2013

Monteverro (Capalbio) – Toscana rosso 2013

Corte Pavone (Montalcino) – Brunello 2012

Tenute Silvio Nardi (Montalcino) – Brunello Poggio Doria 2012

xxx

Hexen im Weinberg

von Walter Rummel

Rote Haare, eine Hakennase, auffällige Augen – kaum eine andere Figur der europäischen Geschichte ist so von Stereotypen geprägt, wie die der Hexen. Für viele waren sie „heilkräuterkundigen Heilerinnen“ die im „finstersten Mittelalter“ von „der Kirche“ verfolgt wurden. Das schreiende Unrecht ihrer jahrhundertelangen Verfolgung garantiert ihrem Schicksal auch heute noch anhaltende Aufmerksamkeit. Aber stimmen diese Bilder wirklich? Der Leiter des rheinland-pfälzischen Landesarchivs in Speyer, Walter Rummel, ist der Frage am Beispiel der Hexenprozesse von Mosel, Saar und Rhein für enos nachgegangen und entdeckte ein Szenario, das nicht nur mit den liebgewordenen Vorstellungen aufräumt, sondern auch Parallelen zur heutigen Zeit aufweist.

Nein, eine „Weinhexe“ hat es nie gegeben. Der Name der bekannten Winninger Weinbergslage an der Untermosel hat weder mit Hexen, noch mit deren Verfolgung zu tun. Er geht ganz prosaisch auf eine Legende zurück, nach der die Frau des Winninger Winzers Veit Mertes, auch Pfeifenhannes genannt, ihrem Mann und dessen Nachbarn heimlich Wein aus den Fässern gestohlen haben soll; Zauberei war dabei nicht im Spiel, und als Hexe wurde die Dame auch nicht verfolgt. Dennoch gab es an Mosel, Saar und Rhein Hexen und Hexenprozesse. Nur dass es bei diesen eben nur am Rande um den Diebstahl von Wein ging, den diese vermeintlichen Hexen auf ihren heimlichen Zusammenkünften tranken. Statt dessen ging es vor allem um Krankheiten, Todesfälle und das Klima; besser gesagt, um Ernten vernichtende Unwetter, von denen der Wein- wie der Feldbau betroffen waren.

Nach dem heutigen Stand der Forschung hat sich der Glaube an Hexen und Hexerei Anfang des 15. Jahrhunderts in Gemeinden des französich-schweizerischen Alpenraums entwickelt. Auslöser war die so genannte Kleine Eiszeit, die vom 14. Jahrhundert an zu einer deutlichen Abkühlung des Klimas geführt hatte, von der der Alpenraum aufgrund seinesr ohnehin prekären Klimas besonders betroffen war. Die Folge waren anhaltende Missernten, die ihrerseits die rasche Ausbreitung von Krankheiten und rapide steigende Kindersterblichkeit zur Folge hatten.

Auslöser der Verfolgungen war die kleine Eiszeit, die zu Missernten und Kindersterblichkeit geführt hatte

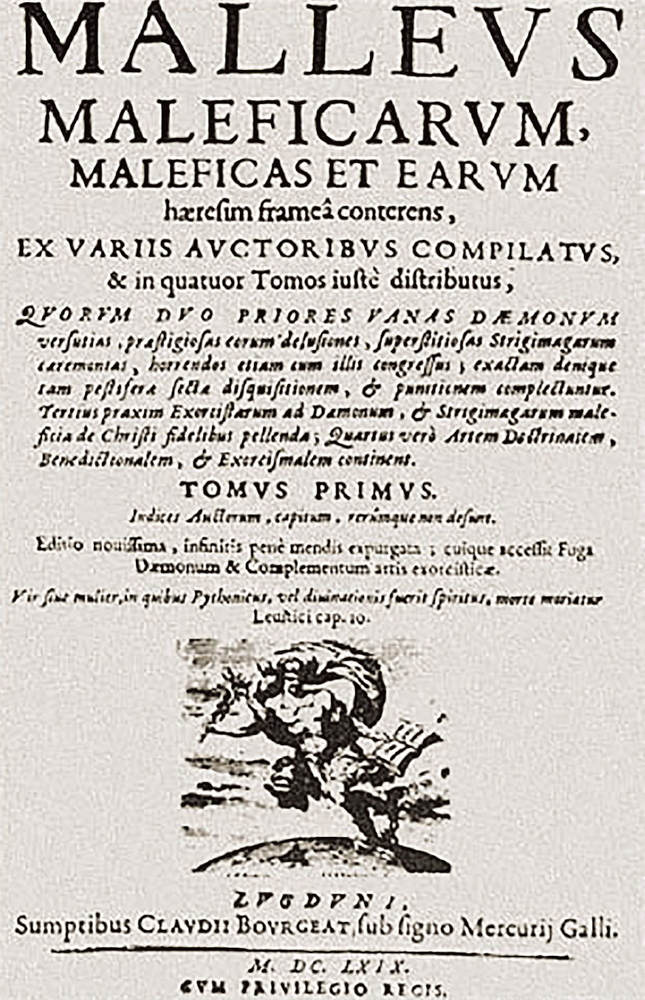

Die Schuldigen an diesen Katastrophen waren schnell ausgemacht: Man glaubte, dass bereits seit dem Mittelalter verfolgte Ketzer jetzt in einer neuen Sekte auftraten, deren Mitglieder mithilfe des Teufels Schadenzauberei betreiben und sogar fliegen konnten. 1428 kam es im Oberwallis und in Savoyen zur ersten großen Verfolgung dieser neuen Form der Ketzerei, und bis 1440 hatten Theologen und Juristen ihre neuen „Erkenntnisse“ zu einer Weltuntergangstheorie ausformuliert, nach der der Teufel mithilfe der Hexen nichts weniger als die Christenheit auslöschen wollte. Begünstigt wurde die Verbreitung solcher Theorien durch die Erfindung des Buchdrucks: 1486 erschien in Speyer die erste Auflage des Malleus Maleficarum, des „Hexenhammers“, aus der Feder des Dominikaners Heinrich Institoris (dtsch. „Kramer“), ein Buch, das dem „gelehrten“ Hexenglauben vermutlich den Weg bahnte. Spektakuläre Prozesse, wie jene der Jahre 1459 und 1460 im französischen Arras, und dabei öffentlich verlesene „Geständnisse“ nährten die Verbreitung der neuen Ideologie.

Um 1570 erreichte die Kleine Eiszeit einen ersten Höhepunkt. Immer wieder löste die Klimakatastrophe neue Verfolgungswellen aus. Im Moselraum erreichten diese in der Regierungszeit des Trierer Kurfürsten Johann VII. von Schöneberg (1581 bis 1599), von dessen 19 Regierungsjahren nur zwei fruchtbar, alle anderen von Missernten geprägt waren, einen Höhepunkt. Der Trierer Chronist berichtet: „Weil man allgemein glaubte, dass der durch viele Jahre anhaltende Misswuchs durch Hexen und Unholde verursacht werde, erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung“, und in den Annalen des Neusser Augustinerchorherrenstiftes findet sich diese Schilderung aus dem Jahre 1587: „In einem Städtchen bei Trier, genannt Pfalzel, hat der Erzbischof befohlen, 118 Hexen und zwei Männer zu verbrennen, weil sie gestanden haben, mit ihren Zauberkünsten einen Kälteeinbruch im Juni herbeigeführt zu haben.“

Auch wer glaubte, sich spirituell auf den bevorstehenden Weltuntergang einstellen zu müssen, wie der Longuicher Winzer Michel Maxmein, wurde Opfer der Prozesse – ihn hatte ein Frosteinbruch des Jahres 1582 veranlasst, zu behaupten, dass Gott tot sei und man sich nun an den Teufel halten müsse.

Nicht das Mittelalter, sondern die frühe Neuzeit kannte also die größten Auswüchse des Hexenwahns, mit Schwerpunkten gegen Ende des 15., im letzten Viertel des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhundert fanden nur noch vereinzelte Prozesse statt: der letzte, der im deutschen Sprachraum mit einer Hinrichtung endete, im Jahre 1782 im schweizerischen Glarus – erst zum Ende des Zeitalters der Aufklärung also.

Bevor Michel Maxmein auf Befehl des Abtes der Reichsabtei Sankt Maximin als „Hexer“ hingerichtet wurde, hatte er in seinem Dorf selbst als Hexenjäger sein Unwesen getrieben. Anders als die meisten glauben, hatte die Kirche nämlich keinen exekutiven Anteil an den Prozessen. Diese fielen vielmehr in die Zuständigkeit der weltlichen Justiz der Landesherren. Natürlich gab es im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation auch Territorien, in denen der Bischof oder Abt zugleich Inhaber der weltlichen Gerichtshoheit war; aber es war dieses weltliche Amt, das seine Rolle in der Hexenverfolgung definierte, nicht das geistliche.